用土小のできごと

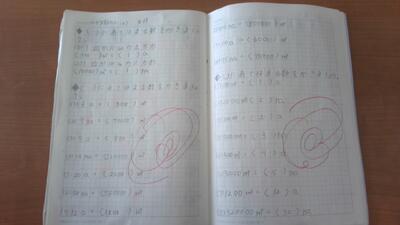

4年生 算数科の学び

「わり算の筆算」では、ただ計算をこなすだけでなく、「どうしてそう考えたのか。」という発想の源を大事に学び進めています。今回はわる数が2けたの場合について、言葉や図、矢印を使って自分なりに大事なポイントをまとめました。

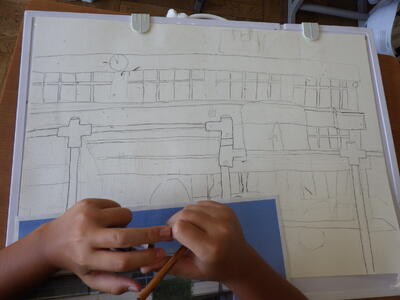

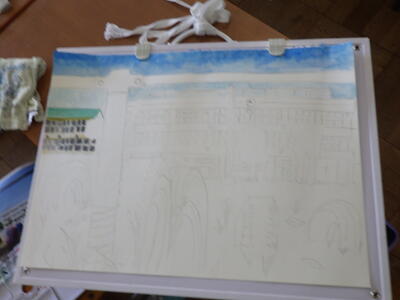

5年 写生会「校舎の絵」

写生会では「校舎の絵」を描いています。

遠近感を意識して、いきいきととした迫力のある絵が描けています。

細かいところまで気をつけて下絵を描き、色を塗っています。

さすが5年生です。

完成が楽しみです。

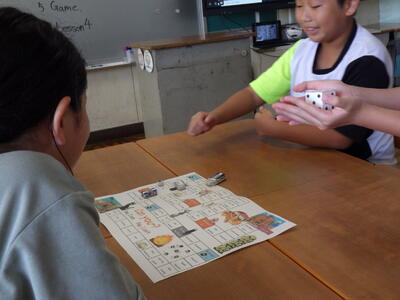

5年 外国語活動

英語で「自分ができることやできないこと」を言ったり、

友達に尋ねたりする学習をしています。

先日は、すごろく遊びをしながら、英語での言い方に慣れました。

2年生 写生会

本日、2年生は写生会でした。

丸橋牧場さんにお伺いして、牛の見学をさせて頂きました。

かわいい子牛がたくさんいました。どんな絵がしあがるのか楽しみです。

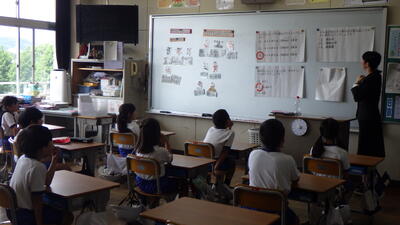

5年 新学期スタート

2学期がスタートしました。5年生の児童が代表で作文を読みました。

1学期の振り返りをしながら、2学期にがんばりたいことを堂々と発表していました。

10日からは親善運動会の放課後練習が始まります。

全員でがんばっていきましょう。

生活科「いきものとなかよし」

生活科の学習で、学校にいる虫探しをしています。はじめは、怖がっていた子も、2回目には積極的に探していました。探した虫は、観察をしてから逃がしました。たくさん虫と遊んでから、写生会で虫の絵を描こうと思います。

算数チャレンジコーナー

夏休みの研修で算数コーナーを設置しました。3階廊下には、「ジャマイカ」と「ポリドロン」という算数の興味を高める「おもちゃ」を設置しました。

写生会(6年生)

写生会(6年生)

蓮光寺へお伺いして、絵を描いてきました。

スカッと晴れて青空が広がり、木陰は涼しく、写生会日和でした。素敵な絵に仕上げたいなと思います。

2学期が始まりました

長い夏休みが終わり、元気な児童のみなさんと再会しました。

2学期も、先生方・児童みなさんと力を合わせて、実り多い時間を過ごしましょう!!

始業式の様子です。

5年 1学期終業式

1学期70日間が無事に終了しました。

立派な態度で参加しました。さすが高学年だね!

校長先生からは、1学期のまとめの話

生徒指導主任からは、夏休みの生活「あ・い・う・え・お」を聞きました。

事故無く過ごして、また2学期に元気に会いましょう。

みんなで作ったクラスの目標に向かって、がんばりました。

2学期は1学期よりも、もっと全力で頑張っていきたいと思います。

御声援よろしくお願いします。

写真は用土小の屋上で撮りました。校歌にも登場する「八ツ山」がきれいに見えました。

1学期お楽しみ会(6年生)

1学期お楽しみ会(6年生)

課題やテストも終わり、子どもたちの企画によるお楽しみ会を行いました。

先生方の似顔絵大会、爆弾ゲーム、宝探し、ロンドン橋落ちた・・・など、幼少期に戻ったような、仲の良いクラスだからこそ盛り上がる内容だったように思います。

6年生も残り8ヶ月あまり、日々を大切に過ごしていきたいと思います。

たてわり遊び

たてわり遊び

7月16日に第1回たてわり遊びを行いました。あいにくの雨で、校舎内での活動となりましたが、各班とも異学年間の交流ができていました。少し照れくさそうにしつつも、とても楽しそうで和やかな雰囲気でした。

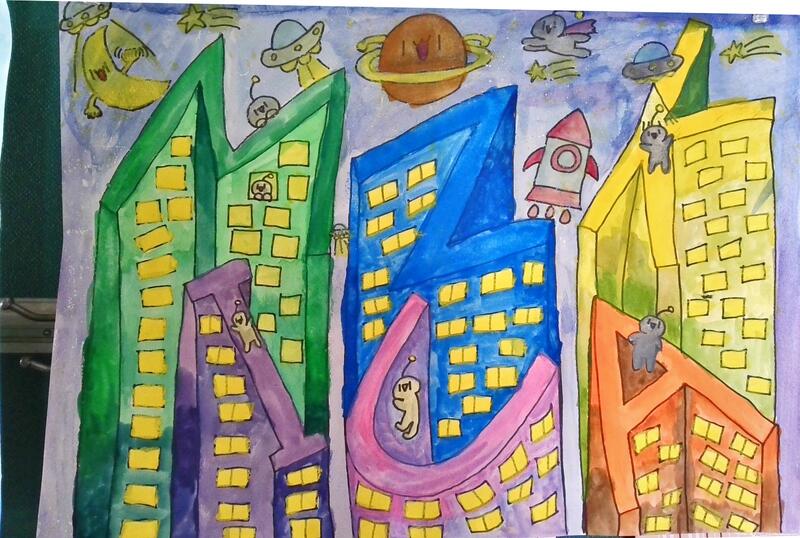

5年 図工「わたしの町のひみつ 教えます」

図工「わたしの町のひみつ 教えます」では、名前のビルを作って町を表現しました。

はじめのうちは、名前ビルを立体的に描くのに戸惑っていましたが、練習を何度かしたら、御覧の通り素敵な町が完成しました。

一人一人、表現するものが違いとても素敵です。

面白い作品がたくさん仕上がりました。HPに載せたものはほんの一部です。

教室の廊下に飾ってありますので、教育相談にお越しの際は、ぜひご覧になってください。

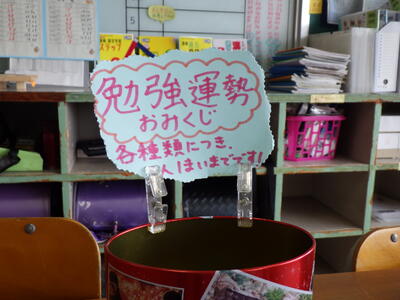

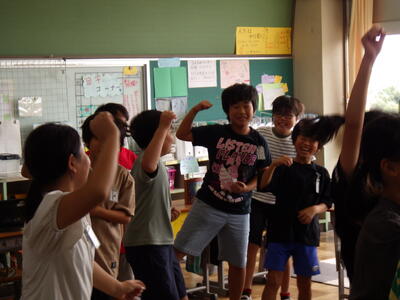

5年 お楽しみ「夏祭り」

学級活動で決まった「5年生 夏祭り」を行いました。

スーパーボールすくい、なぞなぞ、おみくじ、きもだめし、射的、すいかわり

ダンス

どれも、趣向を凝らした出店ができました。

みんなで作り上げた『夏祭り』とっても楽しかったですね。

次回はどんなことをやるのか、今から楽しみです。

朝顔「団十郎」が咲きました

昨日は、アイスクリームみたいなつぼみでしたが、今朝、綺麗に咲きました。

うっとりです✨

「朝顔「團十郎」を楽しむ会」 の方から寄贈いただきました

「朝顔「團十郎」を楽しむ会」 の方から寄贈していただいた、「天下一」が咲きました。

薄いピンクのかわいい花がさき、心がほんわりしました。隣には、「団十郎」がアイスクリームのようなつぼみをしています。えんじ色の気品のある色でした。綺麗に咲くのを、楽しみにしています。

2年生 生活科お蚕さん

生活科の「生きもの大好きだいさくせん」で、お蚕さんを飼育しています。

毎日、変化を観察し、新発見をしています。

学校保健委員会

6月27日に第1回学校保健委員会が開催されました。その中で、児童保健委員会の皆さんが堂々と虫歯の予防について発表できました。当日の内容をまとめて学校保健委員会だよりを御家庭に配付しておりますので、御家庭でもお子さんの生活習慣について話題にしてみてはいかがでしょうか?

じゃがいもの収穫をしました。

今年もたくさんのじゃがいもを収穫することができました。

全学年の児童がじゃがいもを持ち帰りました。

おうちでおいしく料理をして食べてください。

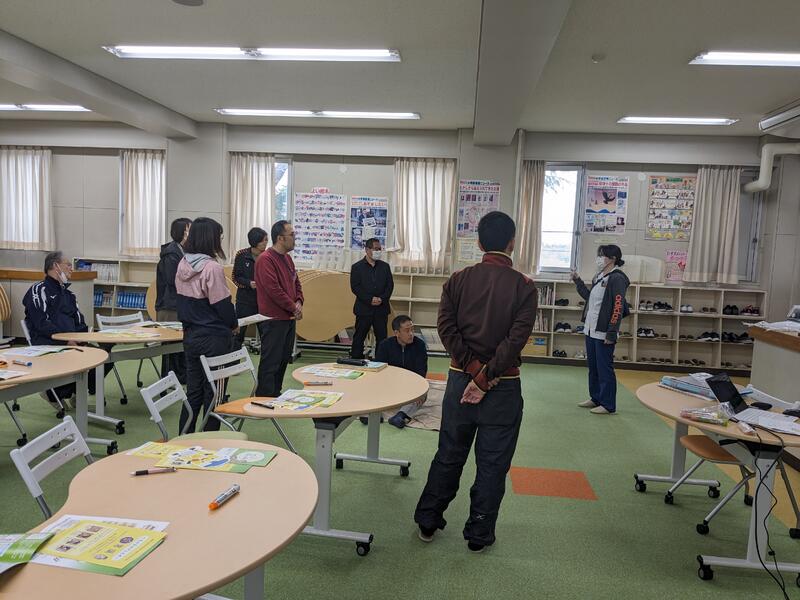

7月2日(火) 寄居中学校区学校運営協議会が行われました。

今回の寄居中学校区学校運営協議会は、用土小学校で行われました。

用土小学校の先生や子供たちの授業を公開し、用土小学校のことを知っていただきました。

協議会では、寄居中学校区で、よりよい教育活動が行われるよう話し合いをしました。

はじめての新体力テスト

6/25(火) 新体力テストを行いました。1年生にとっては、すべての学校行事が初めてで、真剣に取り組んでいました。50メートル走、ボール投げ、上体起こし、反復横跳び、立ち幅跳びを実施しました。新記録が出た児童も多くいました。終わった後は、「楽しかった~。もう1回やりたい!」と話してました。

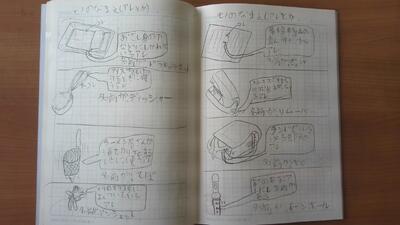

5年 整理・整とん

家庭科で整理・整とんについて学習しています。

教室で使っている、「引き出し」「道具袋」「置き勉BOX」などを整理しました。

きれいになった状態を見て、「気持ちいい」「すっきりした」「こんなところから鉛筆が出てきた!」

など、大変盛り上がっていました。

きれいな状態を保ちたいですね。

4年生 授業参観

4年生は「都道府県をPRしよう!」というテーマで、一人ひとりがPRする都道府県を決め、学習を進めてきました。

授業参観では、各ブースを設け、そのみりょくを発信しました。

児童からは、「~に行ってみたくなりました。」「初めて知っておどろいた。」といった感想がありました。

保護者の方々にも見ていただくことができ、貴重な機会となりました。

6年 歯みがき大会

6年 歯みがき大会

6年生が、全国歯みがき大会に参加しました。DVDを見ながら、自分の歯について理解しました。大変有意義な時間となりました。

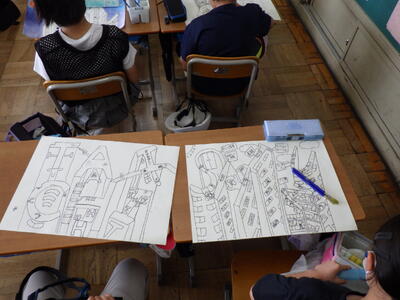

5年 図工「私の町のひみつ 教えます」

図工「私の町のひみつ 教えます」では、自分の名前をビルにした町を描いています。

ビルを立体にすることで、絵に奥行きが生まれました。

子供たちのアイディアで、素敵な町が生まれました。

完成が楽しみです。

4年生 社会科見学

社会科見学で、埼玉県防災学習センターに行きました。

様々な防災体験を通して、災害について学びました。

特に、震度7の地震体験後は子供たちの表情も変わり、災害時の行動や備えの重要性を実感していました。

水泳学習(高学年)

水泳学習(高学年)

高学年の水泳学習は、「水泳ダンス」から始まります。音楽に合わせて、とても楽しそうに活動しています。

給食ができるまで

6/21 給食センターの安岡先生にお越しいただき、「給食ができるまで」の授業を行いました。給食が教室に運ばれてくるまでにたくさんの人が関わっていること。栄養バランスを考えられて作られていること。温度管理、衛生管理がしっかり行われ、安心して食べられるようになっていること等、教えてもらいました。実際に作っているところの動画も見せていただき、お家のご飯との量の違いに驚いていました。

修学旅行 ~その後~

修学旅行 ~その後~

令和6年度の修学旅行、22名誰一人欠けることなく、完遂することができました。

今週は、修学旅行で学んだことを振り返り、個人やグループでまとめをしています。思い出話に花を咲かせ、とても楽しそうです。

修学旅行2

修学旅行2

無事に2日間の全行程を終了し、帰路につきました。今厚木PAです

修学旅行2

彫刻の森美術館を満喫中です

修学旅行2

修学旅行2

大涌谷から彫刻の森美術館に来ました

バイキングの昼食を満喫し、現代美術に触れながら箱根の自然を楽しんでいます。

修学旅行2

修学旅行2

箱根関所を見学し、遊覧船に乗車中です

修学旅行2

修学旅行2

修学旅行2日目、みんな元気に朝の散策をし、朝ごはんを食べて、予定通りの行程を進んでいます

箱根は、抜けるような青空が広がり、晴天です

修学旅行2

2日目が始まりました。

箱根の関所からです。

修学旅行

修学旅行

修学旅行1日目、全ての行程を終了し、22時の消灯を前に、それぞれ部屋でまったり過ごしています。

ホテルには予定より1時間ほど早く到着しました。その後、豪華な夕食をいただき、歩き疲れた体を温泉で癒し、非日常的な時間を友達と満喫しました。

今夜は、ぐっすり眠れるでしょう。それでは、おやすみなさい

修学旅行

箱根高原ホテルに着きました。

児童のみなさん、お疲れ様でした。

修学旅行

江の島の海で1枚

富士山も見られました。

これから、箱根に向かいます。

修学旅行

江の島水族館でイルカショーの開始です。

修学旅行

修学旅行

全ての班が無事に江ノ島水族館に到着し、これからイルカショーです。

予定通り、順調に進んでいます。

幻想的な富士山も見えました。

修学旅行

全部の班が大仏を見学できました

どの班も元気です

修学旅行

修学旅行

自由行動の真っ只中です。どの班も、だいたい予定通り通過しています。

長谷寺周辺は、紫陽花が満開で、観光客でごった返しています。

用土っ子よ、がんばれ!

修学旅行

八幡宮に着きました。

これから班行動です

修学旅行(6年生)

修学旅行(6年生)

今日から2日間、6年生は鎌倉・箱根方面へ修学旅行に出かけます。

22名全員そろって出発し、順調に鶴岡八幡宮へ向かっています。

子どもたちにとって、かけがえのない2日間になることでしょう。元気に、いってきます!

資源回収お世話になりました。

5月25日(土)天気にも恵まれ無事に資源回収を行うことができました。

地域の皆様・保護者の皆様ご協力ありがとうございました。

次回は11月16日(土)の予定です。

2年生 さつまいも苗さし

本日、さつまいもの苗さしをおこないました。

水もたっぷりあげて、これからの成長が楽しみです。

夏野菜の植え付けをしました。

ミニトマト、ピーマン、きゅうり、なす、オクラなど、夏野菜の植え付けをしました。

今年もたくさん収穫できるように世話をしていきたいと思います

野菜を収穫しました!

野菜を収穫しました!

立派に育った大根を収穫しました。

子どもたちからは、

「すごく大きい大根が収穫できて嬉しかった」

「お家で食べてとても美味しかった」

といった声が聞けました。

教育実習生来校

3年1組に教育実習生が来校しています。

みんなで一緒に理科の授業をしました。

5年 調理実習「ゆで野菜」

5月22日(水)に調理実習をしました。

「ほうれん草」「じゃがいも」「卵」をゆでて、おいしくいただきました。

運動会練習

いよいよ今週末は運動会です。今日は、本番の衣装を着て練習をしました。元気な声とかっこよいダンスで踊れました。

さつまいもを植えました

5/30(木) さつまいもを植えました。種類は紅はるかと、安納芋です。武内先生から、「穴を掘ってから苗を寝かせて土をかける。」と教えていただき、「おおきくなぁれ。」と心を込めながら植えていました。10月には大きなお芋が採れるようお世話をしていきます。

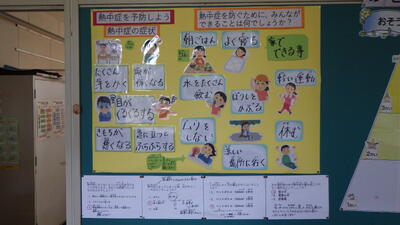

熱中症予防の保健指導を行いました。

5月2日(木)から31日(金)まで、養護実習生が保健室に来ています。

熱中症予防の保健指導を、各学年ごとに実施してもらいました。

また、熱中症予防の掲示物も作成し、保健室前に掲示しました。

保健指導で学んだことを生かし、熱中症予防をしながら運動会練習や運動会に元気に参加できるといいですね。

高齢者スポーツ大会参加(6年生)

高齢者スポーツ大会参加(6年生)

本日、アタゴ体育館で行われた高齢者スポーツ大会に、寄居町の小学校代表として6年生が参加してきました。

高齢者の方々と有意義な時間を過ごすことができました。運動会練習や修学旅行の準備、学力テストなど、行事が立て込む時期ではありましたが、全員で参加でき、大変思い出深く貴重な経験となりました。

運動会練習 応援団エール

運動会練習 応援団エール

6月1日の運動会では、開会式の中で応援団によるエール交換が行われます。

5・6年生で組織した応援団のメンバーは、連休明けから練習を始め、今や立派なリーダーとして各団を牽引しています。毎日大きな声で練習をし、声をからすほど、熱心に取り組んでいます。

どちらの団も、全力を尽くし、光り輝いてほしいです。

運動会練習 高学年【表現】

運動会練習 高学年【表現】

6月1日の運動会に向け、本格的に練習が始まりました。

高学年の表現は、4年生から6年生までの3学年で行います。一人技、三人技、六人技、息をそろえて、美しく表現します。完成が楽しみです。

ベルマーク委員会の活動

5月14日にベルマーク委員会で、みんなからあつまったベルマークの集計しました。

引き続きベルマークを集めていますのでご協力お願い致します。

全校 食育の日~校庭でお弁当を食べました~

今日は食育の日で、子供たちはお弁当を持参しました。

天気もとても良く、全校児童が校庭でお弁当を食べることができました。

保護者の皆様、朝早くからのお弁当のご準備ありがとうございました。

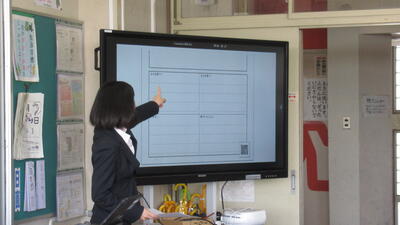

4年生 国語科の学び

SAの小林先生と一緒に、作文の学習をしました。

段落や理由の書き方等、「文を作るコツ」を学ぶことができました。

4年生 総合的な学習の時間

総合的な学習の時間で、野菜を育てます。

今日は、野菜の苗を植えました。

元気に育って大きく実るように、みんなで丁寧に育てていきましょう。

4年生 国語科の学び

同じ部首の漢字集めをしました。

見つけた漢字を、リレー形式で書き出していきます。

だんだんと漢字が増えていく中で、他にまだないか個人で探したり、友達と共有したりする姿が見られました。

あっという間の45分間で、クラス全員が集中して取り組むことができました。

5年 お茶をいれたよ

家庭科の学習で、お湯を沸かしてお茶を入れました。

全員が安全に気をつけて、実習を行うことができました。

また、最後の後始末までしっかりとできました。

さすが、5年生だね。

4年生 一致団結・集団走

体育の授業では、最初に集団走を行っています。

動きや声を揃える中で、次第に心が揃っていきます。子供たちの取り組む姿は、まさに真剣そのものです。

今年度の用土小を引っ張るリーダー

今日は、リーダー紹介集会とたてわり結団式がありました。

児童会役員や団長、応援団長が全校の前であいさつをしました。

児童会長からは、「151年目の用土小学校を、135名で創っていきましょう。」という言葉がありました。

今年度のスローガン「笑顔たやさず 深まる絆 さらに輝け 用土っ子」を目指し、全校で協力してがんばっていきま

しょう!

4年生 算数科の学び

算数の授業では、タイムアタックかけ算を実施しています。

計算力向上だけでなく、集中力や学びに向かう意欲を高めていきます。

子供たちは、「新記録出ました!」や「全問正解でした!」と自己の成長を感じながら、良い表情で取り組んでいます。

最高学年としての自覚 ~清掃~

最高学年としての自覚 ~清掃~

児童会、委員会、クラブ、たてわり・・・等、様々な役職を担う6年生。一人が何役もの役職を受け持っています。

そして、6年生に歴代任されてきた本校舎のトイレ清掃を一手に担っています。特に、女子は8名しかいない中、6ヶ所を担当します。清掃分担も自分たちで決めました。誰一人文句を言わず、その責務を感じつつ、一生懸命に取り組んでいます。がんばれ!6年生!

最高学年としての自覚 ~入学式~

最高学年としての自覚 ~入学式~

今年度の入学式は、数年ぶりに6年生が1年生と手をつないで入場し、6年生による校歌斉唱が復活するなど、大変和やかな雰囲気の中執り行われました。

小さく温かい手を握り、優しくエスコートする6年生。とっても頼もしく立派で、かっこよかったです。

これから様々な場面でリーダーシップを発揮し、用土小を引っ張っていく22名の新6年生のみなさん、期待しています!

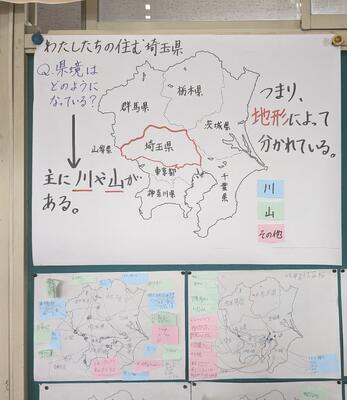

4年生 社会科の学び

社会科では、3年生で学習した町から県へと範囲を広げ、埼玉県を中心に都道府県のことについて学習しています。

今回は、埼玉県との県境に着目し、どんなものがあるのかを地図帳で調べました。

川や山が多いことから、県境は地形によって分けられていることに気づきました。

4年生 国語科の学び

国語科では、白いぼうしの学習をしています。

「女の子は、ちょうなのか」という問いから、叙述をもとに根拠を明確にしようと読み進めています。

会話文や様子等に着目し、個人で考えたことを、グループでさらに追究しました。

授業参観ありがとうございました。

授業参観では、食育の日にちなんで、お弁当作りの工作をしました。

親子で楽しく制作できました。

学校探検

4月24日(水)に2年生と1年生で学校探検を行いました。2年生は、先輩として優しく1年生を案内していました。1年生は、始めて入る部屋に驚いていました。

1年生は、校長先生と保健室の大澤先生、事務の田中先生に自分が作った名刺を渡しました。先生方からも名刺をもらうことができ充実した時間となりました。

交通安全教室

4/23(火)に交通安全教室がありました。寄居警察署の方や交通指導委員の方々が、横断歩道の渡り方や実際の道路を歩きながら危険箇所の確認を行いました。日々の登下校で安全に気をつけていけると良いと思います。

5年 クラスのキャラクター

新学期が始まって早々、クラスのキャラクターを考えてくれた子がいました。

名前は「ゴッチ」です。

みなさん、どうぞよろしくお願いします。

4年生 交通安全教室

自転車免許取得のため、学科試験を行いました。

警察の方の話を真剣に聞き、問題を解きました。見事全員、自転車免許を取得することができました。

これからも交通ルールも守って自転車に乗りましょう。

4年生 交通安全教室

交通安全教室が実施されました。

4年生は、実際に自転車に触れたり乗ったりしながら、自転車の確認「ブタベルサハラ」や乗り方、交通ルールについて学びました。

子供たちは、自転車を乗るときにはどんな危険があり、どう対処すればよいのか、真剣に聞いていました。

ルールを守ることが、命を守ることに直結します。今後も、一人一人の安全意識を高めていきます。

5年 体験から学ぶ

5年生になり、4年生よりも少しだけ学習内容も難しくなります。

「委員会」「家庭科」「外国語」など初めてのことも増えました。

ですが、子供たちは失敗を恐れずに、いろいろなことにチャレンジしています!

みんなで、応援していきましょう!

教室の読書コーナーはいつでも大人気です。

図工で運動靴を描きました。

視点を一定にして、よく見て描きました。

自ら、学ぶ、「自学」には努力の跡が見られます。

さすが、5年生です!

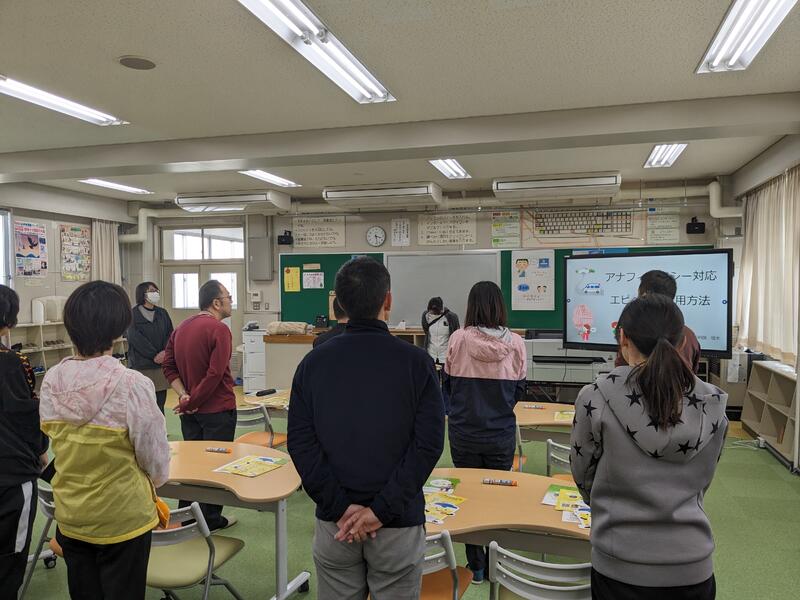

アナフィラキシー対応 エピペン研修

学校薬剤師の坂本先生による、研修会を実施しました。

今回の研修を通して、アレルギーとエピペンに対しての教職員の理解も深まり、

実際の対応についても動きながら確認することができました。

緊急時の対応等の共通理解・共通行動を再確認し、児童の安心・安全を守っていきます。

5年 令和6年度スタート

用土小学校 シン・5年生 19名

令和6年度がスタートしました。最初の三日間、一人も欠席せずに登校しました。

教室を子供たちが、自分たちの使いやすいようにリフォームしました。

リフォームの全容は、19日の授業参観・学級懇談会時に御覧になってください。

お楽しみに。

1年 2年生へ行ってらっしゃい

たくさん わらって、たくさん 学びましたね。

26名の1年生のみなさん、2年生へ 行ってらっしゃい。

卒業式について

本日、29名が用土小学校を卒業しました。卒業していく用土っ子を全校児童で見送ることができました。

1年生だった頃の写真と比べると心も体も大きく成長したように感じます。

御卒業おめでとうございます。

6年生を送る会(5年生)

6年生を送る会で5年生は『6年生への挑戦状』というテーマで4つのテーマで6年生に競争を挑みました。

①計算早押し競争

②短縄跳び競争

③超短距離走(10m)

④ボトルフリップ

に挑みました。勝てそうで勝てない、運やタイミングも影響するような競争に会場は大盛り上がり。

5年生が、健闘するも最後は6年生が意地を見せてくれました。また、『威風堂々』の合奏を披露してくれました。

6年生を送る会(4年生)

6年生を送る会で、4年生は、『ジッパ・ディー・ドゥーダー』『オーラリー』を披露してくれました。

誰もが一度は聞いたことのある演奏に、体を揺らしながら聞いていました。また、6年生が4年生の時に運動会でおどったダンス『やってみよう』を4年生が再現してくれました。

6年生を送る会(3年生)

3年生は、日常生活の様子や、ゆずの『タッタ』の曲に合わせて運動会で踊ったダンスと6年生に向けた替え歌を披露しました。

また、通学班や掃除、日頃の生活の中で6年生が活躍する様子を演じて見せてくれました。

6年生を送る会(2年生)

6年生を送る会で2年生は、『こぐまの2月』と群読の出し物を披露してくれました。6年生への呼びかけも国語の学習を活かした呼びかけになりました。

6年生を送る会(1年生)

6年生を送る会で、1年生は、『こいぬのマーチ』の合奏や替え歌の出し物を披露してくれました。

途中、NHKの番組に出てくるキャラクターのチコちゃんが登場し、6年生や会場全体が笑顔になる場面が印象的でした。

用土っ子プロジェクトについて

用土っ子プロジェクトでは、5年生を中心に感謝の気持ちを伝えることができました。

見守り隊の方に、感謝の気持ちを伝えると、見守り隊の方が『私たちの方こそ、毎日元気をもらっています。』『子供たちの1年の成長が感じられました。』と話をしてくれました。

見守り隊の方々や地域の方々のおかげで3月まで事故や大きな怪我もなく、登下校することができています。用土小では、3月8日(金)学校応援団感謝の会があります。感謝の気持ちを伝えられるように準備していきます。

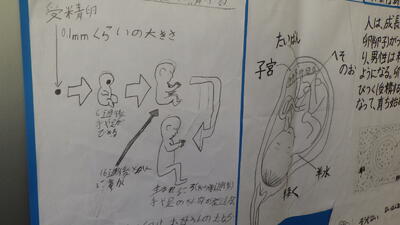

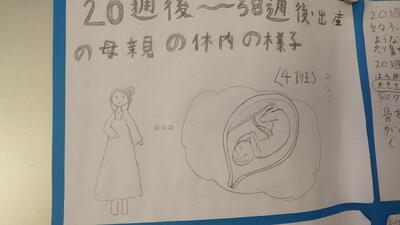

5年生(理科)

理科の授業で『人のたんじょう』について学習しました。教科書やタブレット、本を活用しながら調べ学習を進め、班でまとめました。

今日は、調べ学習の成果を発表することができました。

パワーアップタイムについて

パワーアップタイムでは、全校マラソンを行いました。用土っ子は3学期も150周マラソンカードに取り組んでいます。本日は、2年生に、150周達成者が多く見られました。校長室には、達成した児童が多く訪れ、校長先生に称賛していただきました。

休み時間の過ごし方(5年生)

休み時間の過ごし方(5年生)

室内で過ごす休み時間の様子を紹介します。自由に過ごす中で、係活動の打ち合わせをしたり、先生に分からない学習を教わったり、友達とタブレット学習をしたりして過ごしています。

5年生もあと少し。友達との時間を大切に、穏やかな気持ちで過ごしましょう。

2つの大きな行事がありました。

2月15日に寄居中学校区「春を呼ぶ会」がありました。他の学校の人達の前で、「ぶち合わせ太鼓」を披露しました。バザーでは、自分達で作った物を売ったり、買ったりしました。

21日には、県立川の博物館と百均ショップに出かけました。電車と徒歩の移動でしたが、最後まで元気いっぱいに学習することができました。

国語(4年)

国語「調べてわかったことを発表しよう」の学習で、1年から4年までのことを振り返って調べたり、元担任の先生にインタビューしたり、クラスの児童にアンケートしたりしました。わかったことをタブレットを用いてまとめ、グループごとに発表しました。

話す声の大きさやはやさ、姿勢に気をつけながら発表することができました。

1年 2月の学習頑張っています!

国語「がっこうのことを つたえあおう」では、先生方にインタビューをしました。

インタビューしたことを、教室で友達に伝えました。

体育「表現運動遊び」では、動物や乗り物に変身しました。

自分で、動きを考えて楽しそうに運動遊びをしています。

6年生(福井県とのオンライン交流授業)

本日は、福井県とのオンライン交流授業の3回目を行いました。

最初に松村先生から福井県の様子等の情報交換や学習内容についての話がありました。

その後、6年間の思い出や中学校で頑張りたいことについて、交流を行いました。

用土小学校から260kmも離れた福井県との交流を通して、オンライン学習の素晴らしさを実感しています。

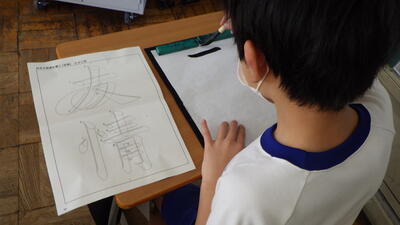

6年生(書写)

書写の時間に『友情』という文を書きました。2月も下旬に入り、6年間の総まとめの毛筆に入っています。このあとの学習では自分で、好きな言葉を書いていく予定でです。

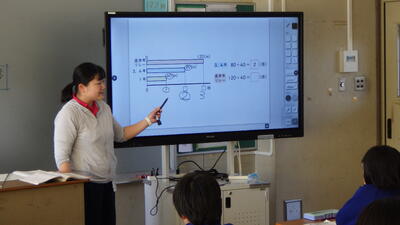

4年生(算数)

4年生では、算数の時間に『あまりのないわり算』を学習しました。ICTを効果的に活用することで、テープ図に矢印を書き込んだり、数字を書き入れたりすることができました。

パワーアップタイムについて

パワーアップタイムではマラソンを行いました。用土っ子全員が3学期分のマラソンカード150達成に向けて、よく頑張っています。4分間の中で自己記録に挑戦しました。

パワーアップタイムについて

短縄大会が終わり、パワーアップタイムでは、久しぶりのマラソンを行いました。用土っ子たちは、元気いっぱい校庭を走りました。

学校へ来ると、校長先生から声援をもらってみんな嬉しそうにパワーアップタイムに備えて体を動かしました。

マラソン150周達成について

3学期になってからのマラソンカード(150周)の達成者に1年生が誕生しました。

毎日、コツコツとマラソンを続けることのできる、用土っ子たちは大変素晴らしいです。

『ライバルは自分を』合言葉に毎日しっかりと体を鍛えています。

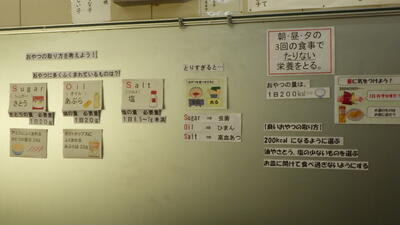

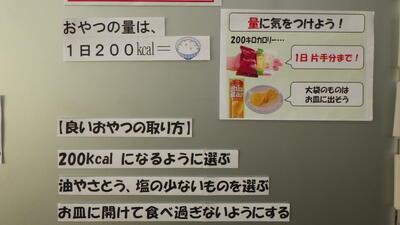

5年(家庭科)

家庭科の授業でに栄養教諭の先生にご来校いただき、『おやつのとりかたを考えよう』の学習をしました。

栄養教諭から「おやつは1日に手のひらにのる分が理想ですが、3食をバランス良くとっていくことが大切です。」ということを勉強しました。

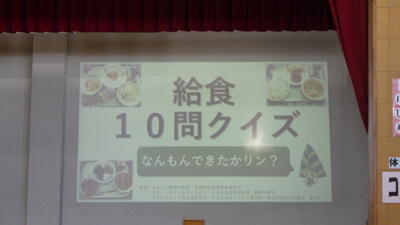

児童朝会(放送・給食委員会)

児童朝会が行われました。放送給食委員会の5・6年生が委員会の時間を使って準備をしてきました。

クイズや1年生から6年生までの好きな給食ランキング等を調べて、発表をしました。